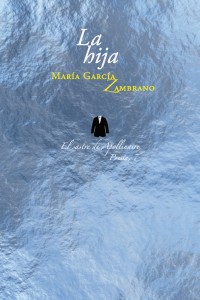

LA HIJA, de MARÍA GARCÍA ZAMBRANO (por ALBERTO CHESSA).

TRANSFORMAR EL VENENO EN UNA MEDICINA

La hija

María García Zambrano

El sastre de Apollinaire, 2015

Mejor en cursiva: transformar el veneno en una medicina. Así es como lo leemos (como un verso más) en el último libro de María García Zambrano (Elda, 1973). Y también así, con idéntico imperativo camuflado de forma no personal, lo encontramos en el Tratado sobre la gran perfección de la sabiduría, del filósofo mahayana Nagarjuna. No es posible llegar al tuétano de La hija si no asumimos, de principio a fin, que sus páginas vienen a ser una suerte de palimpsesto de aquel principio rector del budismo. En este sentido, la poeta hace todo lo posible para que nadie se llame a engaño: junto a la cita de Hélène Cixous, estandarte de un cierto feminismo (¿por qué no femineidad?) militante, desde el mismo umbral nos recibe también un epígrafe atribuido al monje japonés del siglo XIII Nichiren Daishonin: «Sufra lo que tenga que sufrir; goce lo que tenga que gozar. Considere el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida y continúe».

La hija es, pues, un libro que anuncia una honrada aceptación del dolor. Como capítulos de una novela decimonónica, la abrumadora mayoría de las 44 composiciones lucen por título un vocablo precedido de su correspondiente artículo: «El deseo», «La paradoja», «El porvenir»... Y es que algo de novela hay en esta crónica en verso de un nuevo ser que parece revolverse contra sí mismo («con un hilo que te ata a la vida») y obliga a que su progenitora se amoneste con lo más obvio: «la vida que le diste / para amarla / ¿RECUERDAS? / sin condiciones». García Zambrano ha decidido nombrar su obra como La hija, pero bien podría haber optado por la otra pieza del tablero donde solo hay dos piezas: la hija seguiría estando en cada sílaba. «Todas las madres que soy debíamos hablar», leemos. Y es que una madre no solo es una mujer habitada durante la preñez, sino que siempre ha de hacer sitio a todas las mujeres que lidian entre sí para encontrar la horma de la procreación. La Ofelia shakespeariana lo dice mejor: «Sabemos lo que somos ahora, pero no lo que podemos ser».

El lector de este volumen se previene ya desde el primer verso («Soy la dulce letanía de los niños muertos en este hospital») de que acabará pidiendo árnica. Estamos ante una poesía de los límites, el primero de todos -y también el más acuciante- el del propio lenguaje, que aquí tantas veces se confunde con el balbuceo, la síncopa conceptual, el entredicho. El signo es arbitrario, lo sabemos; el dolor, no: «los verbos abandonan su orgánica firmeza / tan sólo signos marcando el límite / este dolor». En otro lugar, confiesa la poeta: «Juego a palabras / (hendidura amargura negrura)». Pero es lícito preguntarse, preguntarnos: ¿quién juega -¿y a qué?- con quién? Desde el mismo instante en que García Zambrano afirma andar buscando «un lenguaje que se encarne», sabemos que esa búsqueda forma parte del juego anterior, es decir: que aquí gato puede significar ratón, y ratón ser la palabra más virgen que hayan pronunciado labios algunos. El discurso entendido como ilación lógica se desmembra en partículas re-semantizadas, como una colisión de átomos que, a la postre, transmite mejor el todo del que parte, el interior hecho apariencia, carne, verbo. Tal vez por eso en ningún sitio pegamos tanto la nariz a los cristales (nos asomamos al exterior) como en un hospital, da lo mismo que el paisaje sea de lo más vulgar: «una ventana que da a los aparcamientos».

¿Poesía de estirpe simbolista? Sí, claro. Pero aquí no se trata de traducir a lenguaje cifrado -ni a una algo gastada imaginería jeroglífica- las constantes vitales de un alumbramiento que tiene mucho de iluminación (eso que, hace 2.500 años, Buda Gautama delineó como «un estado de ver perfectamente la naturaleza de las cosas»), sino de escarbar cuánto de milagroso hay en ese pulso con la vida. ¿Puede haber algo más simbólicoque nacer «dos veces», como apunta la poeta al final de los «Agradecimientos»? No se trata, por tanto, de olisquear correspondencias en clave alegórica para todos esos elementos (rosa, mar, tierra, surco, árbol) que, desde su condición salvaje, contrapuntean el ciclo existencial que retrata La hija. La naturaleza actúa como alfabeto del dolor subjetivo y, a la vez, como su mejor consuelo (de manera extraordinaria, el mar funge como un esforzado taumaturgo). Por la heredad de estas páginas merodea también una poblada faunia: la loba, los cuervos, los caballos, los corderos, el pez más volador y, por supuesto, «La niña pájaro», que ya desde su mismo enunciado parece estar postulando para sí el renacimiento (mejor quereencarnación) que anhelan los budistas. No en vano, esta especie de prosopopeya actualizada nos remite a los apotegmas medievales que, a su vez, abrevaron en la tradición oriental de las fábulas morales y ejemplarizantes: lo que nuestro rey sabio convirtió en el Calila e Dimnano es otra cosa que la exégesis libre del Panchatantra atribuido al indio Vishnú Sharma. Solo algún desavisado puede creer de verdad que Occidente ha vivido siempre tan impermeable a otros acervos, como quisieran ciertos guardianes de endógamas esencias.

¿Poesía de estirpe simbolista? Sí, claro. Pero aquí no se trata de traducir a lenguaje cifrado -ni a una algo gastada imaginería jeroglífica- las constantes vitales de un alumbramiento que tiene mucho de iluminación (eso que, hace 2.500 años, Buda Gautama delineó como «un estado de ver perfectamente la naturaleza de las cosas»), sino de escarbar cuánto de milagroso hay en ese pulso con la vida. ¿Puede haber algo más simbólicoque nacer «dos veces», como apunta la poeta al final de los «Agradecimientos»? No se trata, por tanto, de olisquear correspondencias en clave alegórica para todos esos elementos (rosa, mar, tierra, surco, árbol) que, desde su condición salvaje, contrapuntean el ciclo existencial que retrata La hija. La naturaleza actúa como alfabeto del dolor subjetivo y, a la vez, como su mejor consuelo (de manera extraordinaria, el mar funge como un esforzado taumaturgo). Por la heredad de estas páginas merodea también una poblada faunia: la loba, los cuervos, los caballos, los corderos, el pez más volador y, por supuesto, «La niña pájaro», que ya desde su mismo enunciado parece estar postulando para sí el renacimiento (mejor quereencarnación) que anhelan los budistas. No en vano, esta especie de prosopopeya actualizada nos remite a los apotegmas medievales que, a su vez, abrevaron en la tradición oriental de las fábulas morales y ejemplarizantes: lo que nuestro rey sabio convirtió en el Calila e Dimnano es otra cosa que la exégesis libre del Panchatantra atribuido al indio Vishnú Sharma. Solo algún desavisado puede creer de verdad que Occidente ha vivido siempre tan impermeable a otros acervos, como quisieran ciertos guardianes de endógamas esencias.

No es el caso, desde luego, de María García Zambrano, quien, en uno de los poemas capitales de este libro, «La alegría», sincretiza unas palabras evangélicas («es tiempo para cosechar») con ecos a la cultura popular (una película de Atom Egoyan) y, cómo no, con la disposición budista ante, como diría un hidalgo, la estambre de la vida: «Gracias / enigma páramo estremecimiento / hilo que sostiene el hálito / su voz la melodía». No, La hija no solo erige una turbadora aceptación del dolor. Estamos ante un libro (y a muchos nos parece mentira) de celebración («destino caricia celebración»); un libro jubiloso, pleno de gracia y agradecimiento y gratitud. El lector -doy fe- sale de él festejado con una insospechada y sincera reconciliación con la vida.

Madrid, junio de 2015.